Ultima modifica: 28 Marzo 2022

- Pietro Sezenna (attivo a Milano allinizio del XX secolo) Enrico DellAcqua Olio su tela, cm. 76 x 57 Difficile condensare in poche righe lavventura umana di Enrico DellAcqua, nato ad Abbiategrasso il 22 maggio 1851 da genitori bustesi. Dopo una prima esperienza nellambito della casa commerciale della famiglia della madre (la Pietro Provasoli, con sede in piazza della Fiera, ora Manzoni) e lapertura di una sua tessitura a Castrezzato (Brescia), DellAcqua decise di andare a vendere direttamente i prodotti tessili, senza la mediazione dei grossisti, in un primo tempo nellItalia meridionale e poi in America Latina, aprendo sedi a Buenos Aires, Montevideo e San Paolo del Brasile. Soprattutto in queste terre, grazie allapertura di una Società di Esportazione a lui intitolata, della quale facevano parte numerosi altri industriali, egli potè diffondere le merci che uscivano dai cotonifici bustesi e non. Nel 1904, dopo duri scontri con i consiglieri della Società di Esportazione, si dimise da tutte le cariche che aveva nella stessa e fondò lAccomandita Enrico DellAcqua & C., continuando con questa i suoi progetti. La sua vitale ed avventurosa attività per ben 49 volte attraversò lAtlantico! gli procurò lammirazione di Luigi Einaudi che non mancò di definirlo il principe mercante. Enrico DellAcqua, nominato Cavaliere del Lavoro nel 1898, morì improvvisamente il 13 luglio 1910 negli uffici della sua Società in Foro Bonaparte a Milano; dopo i solenni funerali, fu sepolto al Cimitero Monumentale di Milano. La città di Busto Arsizio gli volle innalzare sulla piazza della nuova stazione un imponente monumento, opera dello scultore Enrico Saroldi, inaugurato dal principe Amedeo di Savoia-Aosta il 12 ottobre 1929.

- Carlo Bonomi (Turbigo, Milano, 1880 – 1961) Anna Anzini Gabardi Olio su tela, cm. 150 x 90 Nata a Busto Arsizio il 26 ottobre 1866, Anna Anzini andò sposa ad Edoardo Gabardi (n. 53), proprietario di un importante cascamificio con sede in piazza Carducci (ora Trento e Trieste). Nella sua non lunga esistenza morì il 3 dicembre 1919 si dedicò soprattutto ai figli, alla casa ed alle opere di beneficenza, non trascurando però di essere presente ai momenti dincontro più significativi dellalta società bustese e milanese dei primi decenni del Novecento. Alla scomparsa, il marito devolse in sua memoria congrue somme agli enti filantropici che lei, da viva, aveva beneficato, per primo lOspedale da poco aperto nella nuova sede verso Gallarate.

- Carlo Bonomi (Turbigo, Milano, 1880 – 1961) Edoardo Gabardi Olio su tavola, cm. 150 x 90 Nato nel 1871 da Giuseppe, che nel 1866 aveva incominciato una prima lavorazione ed un commercio di cascami in piazza Asilo (ora Trento e Trieste), Edoardo Gabardi continuò lattività paterna potenziandola nella preparazione di materie prime per filati di cotoni idrofili, ovatte, utilizzando fino allultimo scarto i residui di cotone e di altre fibre tessili. Lintraprendenza lo portò ad estendere la sua attività sia in campo finanziario sia in quello industriale, dove diventò consigliere del cotonificio di Besnate e Romagnano Sesia, comproprietario del Cotonificio Ponte San Marco e della Filatura di Cossato e presidente del Tubettificio Intrese per la produzione di tubetti per filati da tessere e per cucirini. Fu in pratica nei consigli di tutti gli enti bustesi, da quelli assistenziali (Asilo Infantile, Orfanotrofio Maschile, Ospedale, Patronato dei Liberati dal carcere) a quelli culturali (Teatro Sociale, Società del Quartetto, Dante Alighieri). Grazie alle sue elargizioni fu acquistata la colonia della Ceresola a Berbenno (Bg) e costruita quella Elioterapica; anche la chiesa di SantEdoardo potè essere innalzata grazie alla sua disponibilità. Furono numerose le onorificenze a lui assegnate: fra esse quella di Cavaliere del Lavoro nel 1942 e, nel 1958, la Civica Benemerenza della città di Busto Arsizio. Si spense nel 1962, in tempo per non vedere demolita la grandiosa villa in via Mameli dove aveva vissuto dopo averla acquistata dal cav. Carlo Bossi. La quadreria dellOspedale possiede di Edoardo Gabardi un altro ritratto, opera di Angelo De Bernardi, esposto nei corridoi secondari del Padiglione Centrale.

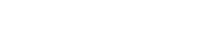

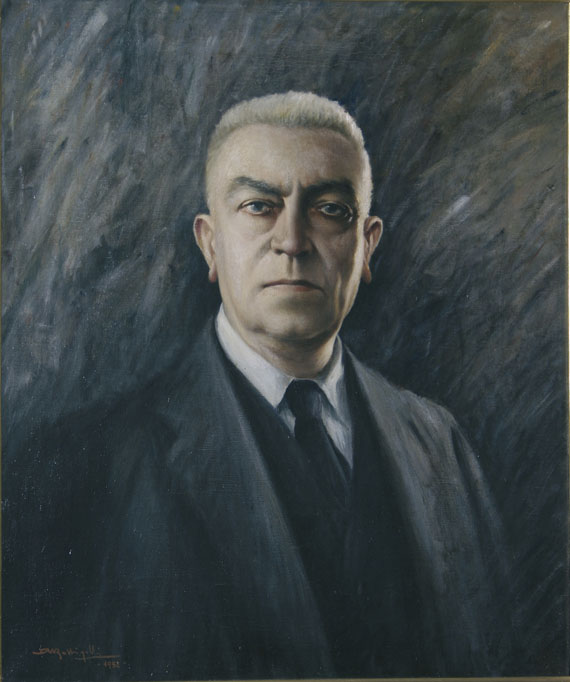

- Ambrogio Riganti (Busto Arsizio, Varese, 1903 – Jerago, Varese, 1966) Ettore Chierichetti Olio su tela, cm. 54 x 44 Nato il 17 agosto 1901 da Stefano (n. 52) e da Giuseppina Pozzi (n. 58), Ettore Chierichetti collaborò insieme con gli altri quattro fratelli Giovanni, Pasquale, Ernesto e Ambrogio alla conduzione della ditta G. Chierichetti e Fratelli, occupandosi in particolare dello stabilimento di Samarate, dove erano impiantati i telai per la lavorazione dei tessuti. Sposato con Rita Arabini, ebbe da lei tre figli e, dopo una vita laboriosa, scomparve a Samarate, suo luogo di residenza, il 5 aprile 1965. Come per i genitori, anche a suo nome i fratelli fecero un donativo allOspedale di Circolo che decise di porre il ritratto di Ettore Chierichetti nella Quadreria dei benefattori.

- Lovati ? (attivo nella prima metà del XX secolo) Stefano Chierichetti Olio su tela, cm. 70 x 50 Stefano Chierichetti, di una famiglia soprannominata Sèata, era nato il 24 luglio 1871, sestogenito di Pasquale e di Giovanna Bottigelli. Di professione calzolaio, sposò Giuseppina Pozzi (n. 58) e da lei ebbe sei figli: Giovanni (Nino), Ettore (n. 102), Ernesto, Ambrogio, Giuseppina e Pasquale. Nino, coinvolgendo anche gli altri fratelli, fondò la G. Chierichetti e Fratelli, una ditta specializzata nella lavorazione dei tessuti con sede in via Cairoli a Busto Arsizio e stabilimenti a Samarate ed a Gorla Minore. Stefano Chierichetti morì improvvisamente nella sua casa di piazza San Michele il 31 dicembre 1931 ed i figli vollero ricordare il padre facendo una generosa donazione allOspedale di Circolo.

- Paolo Candiani (Busto Arsizio, Varese, 1897 – 1981) Enrico Candiani Olio su tela, cm. 230 x 110 Nato il 1° novembre 1851 da Pietro e da Angiola Marinoni, Enrico Candiani assunse in ancor giovane età le redini dell’industria paterna, sita in via delle Scuole (ora G. B. Bossi), trasformandola nel 1876 in tessitura Enrico Candiani. La ditta, che in seguito ampliò la sua sede aprendola su via Umberto I (ora Fratelli d’Italia), aveva anche stabilimenti in via Palestro 14, a Fagnano Olona e a Sacconago e dava lavoro ad un numero rilevante di operai impegnati a produrre tessuti per pantaloni, biancheria, tovaglieria e per copriletti di cotone. Enrico Candiani ebbe anche parte attiva nella conduzione amministrativa della città di Busto Arsizio e venne eletto più volte consigliere comunale, diventando anche assessore. Fu presidente della Società Anonima del Teatro Sociale e, a lungo, consigliere della Congregazione di Carità alla quale, nel 1904, insieme con altri nove benefattori, decise di offrire un vasto terreno per costruirvi il nuovo ospedale. In seguito, per ricordare i figli Umberto e Riccardo, prematuramente scomparsi, fece costruire a proprie spese un padiglione destinato alla Maternità ed alla Pediatria: ne fece stendere il progetto all’ingegnere Carlo Wlassics, che curò soprattutto la parte tecnica, ed al proprio figlio, architetto Paolo, che rese l’edificio più di un sanatorio, una sontuosa villa dell’età sforzesca. Enrico Candiani morì a Busto Arsizio il 4 agosto 1926, pochi giorni prima che questo padiglione fosse inaugurato.

- Waifron Torresan (Villafranca di Verona, Verona, 1903 – Busto Arsizio, Varese, 1982) Giuseppina Pozzi Chierichetti Olio su tela, cm. 70 x 50 Nata a Samarate il 21 luglio 1874 da Alessandro e da Luigia Colombo, Giuseppina Pozzi si coniugò con Stefano Chierichetti (n. 52) e da lui ebbe sei figli: Nino, Ettore (n. 102), Ernesto, Ambrogio, Giuseppina e Pasquale. Nino, il maggiore, coinvolgendo gli altri fratelli, fondò la G. Chierichetti e Fratelli, una ditta di lavorazione dei tessuti con sede in via Cairoli a Busto Arsizio e stabilimenti a Samarate e a Gorla Minore. Tutti i figli, alla scomparsa della madre, avvenuta il 6 ottobre 1951, vollero ricordarla destinando allOspedale di Circolo della città una lauta somma che permise lacquisto di sofisticate attrezzature sanitarie.

- Waifron Torresan (Villafranca di Verona, Verona, 1903 – Busto Arsizio, Varese, 1982) Livio Colombo Olio su tela, cm. 56 x 48 Nato ad Oggiona Santo Stefano il 13 dicembre 1921, Livio Colombo, poco dopo essersi diplomato perito edile, fu arruolato nel Corpo degli Alpini, guadagnandosi durante la II guerra mondiale una Croce al Merito. Al ritorno, seguì le orme del padre, Alfredo, costruttore edile, realizzando edifici di notevole impegno come la Caserma dei Vigili del Fuoco di Busto Arsizio-Gallarate, gli stabilimenti della Coca Cola e della Tiba, il nuovo Palazzo di Giustizia di Busto Arsizio, città dove ristrutturò anche, su progetto dellarchitetto Enrico Castiglioni, il presbiterio del Santuario del Sacro Cuore. A Varese lImpresa Colombo costruì il palazzo dellAssociazione Provinciale Artigiani; a Lonigo lo stabilimento Mamabu (Manifatture Maglierie Bustesi). Livio Colombo fu a lungo componente nel Direttivo e nella Consulta dellAssociazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e presidente del Collegio degli Industriali Edili della Provincia di Varese. In ambito cittadino ricoprì la carica di vicepresidente dellAntoniana Calcio. Morì improvvisamente il 19 agosto 1975 presso lospedale cittadino. In sua memoria fu istituita una borsa di studio a favore della Scuola Professionale della Provincia di Varese per gli alunni capi muratori.

- Ambrogio Riganti (Busto Arsizio, Varese, 1903 – Jerago, Varese, 1966) Carlo Crespi Olio su tela, cm. 70 x 50 Nato il 16 aprile 1890 da Giuseppe, di professione calzolaio, e da Maria Cerana, Carlo Crespi, ai più noto come Carluèn, fu impiegato per più di quarantanni in una manifattura cittadina. Giunto alletà del pensionamento, non avendo avuto figli dalla moglie Maria Vidali, decise di destinare lintero importo della sua liquidazione, diviso in parti uguali, ai due principali enti di assistenza della città, vale a dire lIstituto La Provvidenza e lOspedale di Circolo. Carlo Crespi morì nel febbraio del 1958.

- Studio Fotografico Paracchi (attivo a Busto Arsizio nel XX secolo) Piero Tosi Fotografia su cartone, cm. 56 x 42 La targhetta sotto la fotografia reca solo nome e cognome di questo benefattore, né in archivio si trova traccia di documenti che riguardano le sue offerte. Si ritiene comunque che leffigiato sia lingegnere Piero Tosi, decorato da tre nastri azzurri durante la Grande Guerra, e dal 1924 titolare di unimpresa di costruzioni impostasi nel breve volgere di pochi anni in tutta la Lombardia per commissioni e numero di lavoratori. Fra le opere più impegnative realizzate dallImpresa Ing. Piero Tosi legata allingegner Ettore Allemandi di Legnano occorre almeno ricordare gli imponenti interventi per la Franco Tosi di Legnano, case popolari a Busto, Castellanza e Legnano, lavori alle centrali elettriche di Varano Borghi, Precotto e Castellanza e la realizzazione in città del cinema Pozzi e della villa Bossi, poi Gabardi, progettata dallarchitetto Duilio Torres, uno spettacolare edificio, purtroppo abbattuto, che faceva bella mostra di sé in via Mameli.

- Pittore anonimo (attivo nel XX secolo) Luigi Cavaiani Olio su tavola, cm. 70 x 50 Nato a Turbigo nel 1884, Luigi Cavaiani si stabilì presto a Busto Arsizio con la famiglia e nel 1910 aprì, avendo come socio Ambrogio Ratti, una tessitura in via Quintino Sella, trasferendola nel 1924 in via Varese, in un moderno stabilimento e, in seguito, in via Osoppo. Il Cavaiani seppe prestare gran cura ai macchinari, scegliendoli sempre fra i più sofisticati e allavanguardia in modo da caratterizzare per lalta qualità i prodotti della ditta: tendaggi, tele antiche e tendine fantasia, molto apprezzate nellarredamento moderno. La tessitura passò in seguito al figlio Dante (Busto Arsizio 1914-1983) che la diresse fino alla chiusura avvenuta nel 1970. Amante della musica, Luigi Cavaiani fu presidente onorario della Società Mandolinisti Bustesi, agevolando le sue gloriose partecipazioni ai concorsi ed alle manifestazioni internazionali. Morì nel 1964 a Busto Arsizio.

- Waifron Torresan (Villafranca di Verona, Verona, 1903 – Busto Arsizio, Varese, 1982) Ida Prandoni Cavaiani Olio su tela, cm. 70 x 50 Nata il 17 agosto 1888 in una famiglia benestante del rione di San Michele, Ida Prandoni sposò Luigi Cavaiani (n. 86), titolare di unavviata tessitura con sede prima in via Varese e poi in via Osoppo. Da lui ebbe due figli, Dante ed uno morto infante, e tre figlie: Pina e Rosa, gemelle, e Carla. Ida Prandoni non solo si dedicò a crescere questa numerosa nidiata, ma fu anche attiva nella conduzione della tessitura del marito. Morì il 10 aprile 1958, improvvisamente, nella sua casa di via Varese.

- Waifron Torresan (Villafranca di Verona, Verona, 1903 – Busto Arsizio, Varese, 1982) Cesare Tosi Olio su tela, cm. 70 x 50 Il distinto signore effigiato in questa tela da Waifron Torresan è Luigi Cesare Plinio Tosi, nato il 29 gennaio 1890 da Giuseppe, Pepinètu, indoratore che teneva aperto in via Milano un bazar di articoli da pittore, oggetti decorativi, quadri, stampe e cartoline della città in esclusiva, e da Rosa Bianchi, che serano sposati nel 1873 ad Olgiate Olona. Con le sorelle ed il fratello, tutti non sposati, Cesare Tosi, di professione impiegato presso la Banca Popolare di Milano, ereditò una vasta porzione dellantica casa addossata allabside di San Giovanni dovera il negozio paterno. Alla sua scomparsa, avvenuta il 7 maggio 1953, non avendo eredi, stabilì che la somma ricavata dalla vendita di questo edificio andasse allOspedale di Circolo.

- Pietro Murani (attivo a Gallarate nella prima metà del XIX secolo) Maria Candiani Curti Sala Olio su tela, cm. 66 x 50 Maria Candiani nacque il 4 marzo 1875 da Luigi, titolare di uno stabilimento tessile ad Olgiate Olona, e da Matilde di un altro ramo dellantica famiglia Candiani. La signora continuò a vivere nella casa di famiglia, abbellita da due affreschi di Biagio Bellotti (ora ai Musei Civici), anche quando si coniugò con Felice Curti Sala (n. 49), partecipando con lui alla vita dellalta società bustese e frequentando il Teatro Sociale, dove erano proprietari del palco n. 28 di seconda fila. Fu donna sensibile ai problemi assistenziali della città, beneficando varie istituzioni fra cui lOspedale. Maria Curti Sala scomparve nella sua casa di via San Gregorio nel 1925.

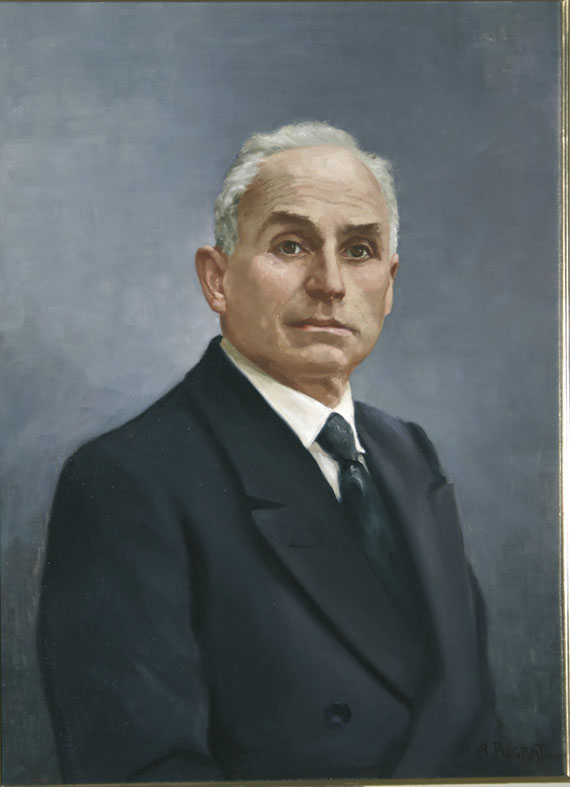

- Firma illeggibile Roberto Marcora Olio su tela, cm. 52 x 44 Il bustese Roberto Marcora, nato il 4 gennaio 1853, iniziò nel 1878 unattività di commercio della ferramenta e affini, acquisto, locazione, esercizio e liquidazione di altre aziende aventi gli stessi scopi e scopi affini, impianto nuove aziende che in seguito assunse il nome di Ferramenta Marcora, avviandosi a diventare uno degli stabilimenti più attivi per la lavorazione dei metalli, soprattutto dei tubi in ferro e in acciaio di cui necessitavano le industrie dellalto Milanese. Roberto Marcora si spense a Busto Arsizio il 29 novembre 1911.

- Angela Landini (Roma, 1947) Nino Bottigelli Olio su tela, cm. 70 x 50 Giovanni Bottigelli, noto ai più come Nino, nacque il 14 ottobre 1884 da Enrico e da Emilia Macchi. Nel 1909, al momento del suo matrimonio con Maria Giulia Caimi (n. 90), si dichiarò, senza altra specificazione, negoziante. Questa attività gli permise comunque una condizione di vita più che agiata. Privo di prole, volle destinare allOspedale di Circolo una cospicua somma che servì per lacquisto di macchinari e strumenti perfezionati per il miglioramento della salute. Nino Bottigelli scomparve nella sua casa di via Indipendenza 19, dopo lunga e dolorosa malattia, il 28 gennaio 1961 e nel suo testamento non dimenticò nemmeno il Santuario del Sacro Cuore, la chiesa da lui abitualmente frequentata.

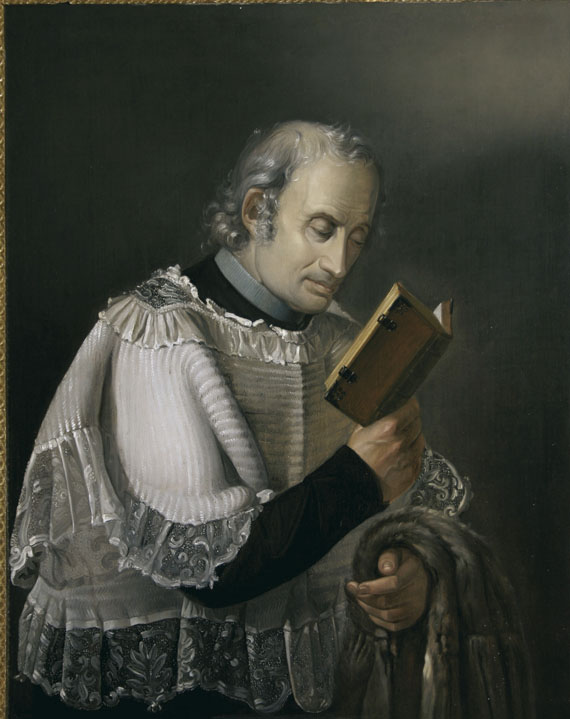

- Salvatore Bianchi (Velate, Varese, 1653 – 1727) Benedetto Landriani Olio su tavola, cm. 185 x 115 A sinistra, sotto i volumi, cartiglio con la scritta: [aet]atis an[norum] 66 Nella mano destra lettera: Aff.mo/Al Mo Illre Sig. Come Fr(at)ello il Sig./Benedetto Landriani Can.co Curo di S. Gi?./Pronotario Foraneo di Busto, e Pieve/[Bus]to Grande/1728 Nato nel 1650 in una famiglia facoltosa di Busto Arsizio, Benedetto Landriani fu per 43 anni curato della Collegiata del borgo e, come recita il necrologio nel Registro dei Morti conservato presso lArchivio di San Giovanni Battista, ha fatto moltissime cose in onore della propria chiesa: i due pulpiti e le cantorie, il Mortorio, la capella del Santissimo Crocefisso, la croce ed altre quasi innumerabili cose. Inoltre si deve al suo impegno lerezione e la decorazione, ad opera di Salvatore Bianchi e del figlio Francesco Maria, della chiesa della B. V. delle Grazie fatta fabbricare con tante fatiche e molte mie spese. Nel testamento, stilato nellanno della scomparsa, il Landriani destinò le sue sostanze per lerezione a Busto di un collegio dei Padri Oblati di Rho, che infatti giunsero a Busto nel 1739, lasciando il borgo però già nel 1751 così che leredità del canonico, in seguito alla rinunzia di questordine religioso, passò alla Confraternita del SS. Sacramento ed alla Scuola dei Poveri. Il Landriani morì nel borgo natale il 28 febbraio 1730.

- Pietro Murani (attivo a Gallarate nella prima metà del XX secolo) Felice Curti Sala Olio su tela, cm. 60 x 50 Ragioniere ed amministratore fra i più in vista della città, marito di Maria Candiani (n. 63) di antica famiglia bustese che annoverava tra gli antenati il canonico pittore Biagio Bellotti, Felice Curti Sala, nato nel 1869, fu anche membro consigliere, nei primi anni del secolo, della Società Cooperativa Bustese per le Case Popolari che diede avvio alledilizia destinata agli operai nei nuovi quartieri dei Frati e di via Goito. Con gesto munifico dispose che alla sua scomparsa, avvenuta nel 1931, venissero beneficate, tramite il figlio Emanuele, alcune istituzioni bustesi fra cui, appunto, lOspedale. Sulla sua tomba lo scultore milanese Alfredo Sassi ripropose nel bronzo una Deposizione che Biagio Bellotti alla metà del Settecento aveva dipinto nel cortile della casa di via San Gregorio dove aveva residenza.

- Arturo Abbà (Milano, 1881 – 1953) Carlo Radice Olio su tela, cm. 66 x 52 Nato l11 maggio 1870 da Donato e da Giuseppina Ferrario, Carlo Radice con i fratelli Luigi, Enrico ed Angelo fu proprietario di una tessitura meccanica fondata nel 1900 con sede in via traversa Mazzafame (attuale via Muratori) e altri stabilimenti a Gemonio e a Magnago. In essi si lavoravano cotonine, candide e greggie esportate soprattutto nelle Americhe. Coniugato con Maria Garavaglia, visse con lei ed i tre figli nella bella casa di via Roma 8, già appartenuta allingegnere Leopoldo Candiani (n. 10), non trascurando i doveri di Religione, Patria, Famiglia come fu scritto in occasione della sua morte, avvenuta il 9 settembre 1937. Come da testamento, la famiglia devolse generose offerte alle opere di beneficenza dei Frati Minori e allOspedale cittadino. Amico affezionato del cardinale Eugenio Tosi, grazie ai suoi buoni uffici, ottenne la Commenda di San Gregorio Magno dal papa Pio XI.

- Angela Landini (Roma, 1947) Maria Caimi Bottigelli Olio su tela, cm. 70 x 50 Nata il 26 settembre 1887 da Ercole Caimi e da Giuseppina Galli, di una famiglia agiata di Cassano Magnago, Giulia Maria Angela dal 12 maggio 1909 fu la compagna di vita di Nino Bottigelli (n. 85), dichiaratosi negoziante al momento del matrimonio e vissuto sempre da benestante. Come già il marito, al momento della scomparsa anche Maria Caimi, essendo senza eredi diretti – il nipote più prossimo era Ercole Caimi, nota figura di medico e di sportivo – volle che una parte consistente delle sue sostanze andasse allOspedale di Circolo per il miglioramento dellassistenza, e alle opere di carità della chiesa dei Frati Minori da lei assiduamente frequentata.

- Ambrogio Riganti (Busto Arsizio, Varese, 1903 – Jerago, Varese, 1966) Agostino Marcora Olio su tela, cm. 70 x 50 Nato il 16 marzo 1875 da Giuseppe e da Battistina Colombo, Agostino Marcora Farascèn entrò ancor giovane, con i fratelli Angelo e Carlo, nella ditta paterna, la tessitura meccanica Giuseppe Marcora fu Gaspare, fondata nel 1889. Nei suoi stabilimenti – uno a Busto Arsizio, in via Lualdi, un altro a Dairago ed un altro ancora a Furato di Inveruno – si producevano stoffe per pantaloni, flanelle, oxford e zephir per lesportazione nellAmerica Latina e nelle Indie Inglesi. Tenace nel lavoro e riservato nei sentimenti, come si legge nelle necrologie, Agostino Marcora fu anche meritevole atleta e tra i fondatori della Pro Patria Ginnastica di cui diventò vicepresidente. Insieme con altri industriali, quando si trattò di costruire la palestra di via Concordia, contribuì in solido, diventando azionista per un quarto del capitale allora versato, cedendo al momento della realizzazione della palestra di via Ariosto ogni diritto sul vecchio fabbricato di via Concordia. In occasione della V Mostra Internazionale del Tessile, Agostino Marcora fu insignito della medaglia doro per la sua più che cinquantennale attività nellambito dellimprenditoria tessile. Scomparve il 19 gennaio 1957 nella sua casa di via Lualdi, presso San Rocco, casa caratteristica per una colombaia svettante al sommo del palazzo, purtroppo demolita nel marzo 2007.

- Pino Rusconi (attivo a Busto Arsizio nei primi decenni del XX secolo) Roberto Masera Olio su tavola, cm. 70 x 50 Nato il 25 luglio 1871, sestogenito di Cesare e di Antonia Tosi, Roberto Agostino Masera, partito quasi dal nulla, diventò uno dei titolari della ditta Luigi Borri, Ronchi e Masera, nota anche come Tessitura e Ritorcitura di Legnano. Essa infatti aveva sede in quella città, in via Olona 4, in uno stabilimento già appartenuto al Cotonificio di Turbigo, e lì si producevano jacquards, satins, operati, calicots e croisés. Alla scomparsa, avvenuta nel 1922, Roberto Masera destinò allOspedale di Circolo 80.000 lire in cartelle di rendita del Prestito Italiano 1920, perché allestisse due letti a nome dei genitori e suo. Ciò che venne compiuto, sia pure dopo qualche problema legale, dallAmministrazione Ospedaliera, presieduta allora dal ragioniere cav. Guido Candiani.

- Biagio Bellotti (Busto Arsizio, Varese, 1714 – 1789) Autoritratto Olio su tela, cm. 97 x 75 Figlio di Leopoldo e di Aurelia Ballarati, Biagio Bellotti diventò sacerdote nel 1742 e canonico di San Giovanni a Busto due anni dopo. Accanto a queste professioni il Bellotti sviluppò un’intensa attività pittorica che lo portò a dipingere il presbiterio e l’abside della Collegiata, le volte delle chiese di San Gregorio e della Madonna in Prato e tele destinate ad altre chiese di Busto. Ma lasciò sue tracce anche nei paesi del Varesotto e del Legnanese ed a Milano dipinse tutta la cappella dell’Annunciata nella Certosa di Garegnano oltre ad affreschi profani per alcuni palazzi della nobiltà, sempre nel più raffinato gusto del Settecento lombardo. Convinto della necessità di dotare anche Busto Arsizio di un ricovero per ammalati, indipendentemente dal diritto di inviarli all’Ospedale Maggiore di Milano, offerse nel 1789 una somma per fondare un ospedale in Busto Arsizio lasciando allo stesso quale avvio della Quadreria dei benefattori lAutoritratto. Il dipinto fu restaurato nel 1927 dal comm. Carlo Moroni di Milano e ancora nel 2004 da Isabella Pirola con la direzione di Isabella Marelli.

- Luigi Fiori (attivo nella prima metà del XX secolo) Mario Della Torre Olio su tela, cm. 50 x 40 Mario Della Torre, nato a Busto Arsizio il 23 ottobre 1882, era il nipote di quel Giuseppe che con pochi mezzi e tanta volontà aprì in piazza San Michele nel 1863 una tessitura meccanica. Uomo intraprendente e capace, il Della Torre, in anni di fortune mercantili, emigrò, per fare esperienza, in Cile dove incontrò la compagna della sua vita, Virginia Maggi (1885-1970) da cui ebbe sette figli. Tornato in patria, subentrò nel 1921 al padre Francesco (Cicoeu) nella conduzione della ditta, nel frattempo trasferita in via Cairoli 5, ditta alla quale mutò denominazione sociale ed intitolazione, che divenne Manifattura Della Torre. Anche la sede mutò ancora, spostandosi nei moderni stabili di via San Martino della Battaglia, dove erano impiegati circa sessanta operai per la produzione di asciugamani, tovaglie e telerie di lino esportate su vasta scala in America Latina, in Egitto e in Inghilterra. Uomo sportivo, Mario Della Torre fu valente ginnasta e, seguendo le orme del padre, anima della Pro Patria et Libertate USB ai suoi esordi, fu anche dal 1945 consigliere e poi presidente della Pro Patria Ginnastica. Morì a Busto Arsizio il 4 marzo 1951 e per suo volere i funerali si svolsero con la massima riservatezza, sebbene fosse uomo conosciutissimo e apprezzato da tutti.

- Guglielmo Ferri (Udine, attivo nei primi decenni del XX secolo) Luigi Colombo Olio su tela, cm. 78 x 64 Nato il 19 luglio 1842 da Lodovico e da Maria Gallazzi, Luigi Colombo, soprannominato Vighèn, fondò ancora nellOttocento unaccreditata manifattura nazionale dove venivan prodotti cotoni, greggi, tovaglieria specialmente, piquets, tele madapolams, tessuti di cotone in genere a colori, zephirs, oxfords, jacquards, liscie e operate, manifattura che trovò elegante e moderna sede in uno stabilimento di via Alberto da Giussano allangolo con via Manara, stabilimento progettato, insieme con le case annesse, in stile liberty nel 1906 da Silvio Gambini. Coniugatosi con Maria Grassi, Luigi Colombo ebbe da lei cinque figli – Enrico, Battista, Attilio, Alfredo, Antonio – che continuarono con vera mentalità di industriali moderni e intraprendenti limpresa avviata dal padre. Luigi Colombo si spense nella città natale il 6 dicembre 1910.

- Luigi Fiori (attivo nel XX secolo) Giovanni Colombo Olio su tela, cm. 60 x 50 Nato a Busto Arsizio il 17 dicembre 1879, Giovanni Colombo, con grande spirito diniziativa, costituì nel 1919 una società in accomandita a suo nome, trasformata nel 1928 in Tessitura Giovanni Colombo. Essa aveva uno stabilimento a Morazzone e la sede con la tessitura in via Mameli, sullangolo con via Nino Bixio, dove era anche labitazione del principale, in unelegante villa progettata nel 1911 da Silvio Gambini. La ditta era specializzata nella produzione di stoffe per pantaloni, gabardine, zephirs, flanelle in genere diffuse, a lavorazione conclusa, in Sud America, Egitto ed Europa orientale. Coniugato con Corinna Belvisi, Giovanni Colombo ebbe da lei tre figli – Mario, Gino e Franco – che alla sua scomparsa, avvenuta il 12 marzo 1958, continuarono lattività paterna.

- L. Tosi (attivo nel XX secolo) Giuseppe Castiglioni Olio su tela, cm. 64 x 50 Nato il 6 giugno 1864 da Francesco e Paola Tosi, Giuseppe Castiglioni nel 1888 fondò con Vittorio Lissoni una tessitura meccanica che nel 1907, a seguito della partecipazione in essa dellonorevole Carlo DellAcqua, fu denominata Cotonificio DellAcqua, Lissoni e Castiglioni (la sede era in via XX Settembre 9 e lo stabilimento era situato in via Verdi, parte dellattuale viale Duca dAosta). Da subito consigliere e direttore generale dellimportante fabbrica di tessuti lisci e operati, tovaglieria e biancheria, asciugamani e foderami, telerie, fantasie, jacquards destinati allAmerica del Sud, allIndia, alla Romania e alla Bulgaria, il Castiglioni, nel 1926, alla scomparsa del Lissoni, ne divenne il presidente. Uomo partecipe della vita bustese, fu consigliere dellOspedale, del Teatro Sociale, della Società Ginnastica Bustese e della Società di Cura Climatica della Bernaga. Con la moglie, Beatrice Bottigelli, fu particolarmente vicino alle opere di beneficenza della Parrocchia di San Giovanni, godendo dellamicizia e della stima di monsignor Paolo Borroni al quale offrì di rinnovare, ovviamente a sue spese, la copertura in rame della cupola di Santa Maria. Nel 1924 Giuseppe e Beatrice Castiglioni offrirono allOspedale, allora diretto dal professor Solaro, uningente somma per il nuovo impianto di raggi ultravioletti, diatermia e bagni idro-elettrici. Giuseppe Castiglioni, che abitava in un elegante palazzetto in piazza Garibaldi, scomparve nella città natale il 18 giugno 1932.

- Giannino Grossi (Milano, 1889 – 1969) Enrico Pozzi Olio su tela, cm. 62 x 49 Figlio di Giuseppe, titolare dellomonimo cotonificio di corso XX Settembre, e di Emilia Lualdi, del ramo Pastuèl, Enrico Pozzi nacque nel 1878 e fin da giovane collaborò nella ditta paterna, diventando con il fratello Luigi Emilio (n. 82) assegnatario della stessa e, nel 1916, consigliere delegato, allorchè il cotonificio si fuse con la Tintoria Fratelli Lualdi. Enrico Pozzi fu attivo nella vita culturale e sportiva di Busto Arsizio: infatti fu console della zona per il Touring Club Italiano, membro del consiglio della Società Ginnastica Pro Patria et Libertate e consigliere del Teatro Sociale. Dopo le nozze con Ester Nella Costa, da cui rimase presto vedovo, ebbe anche residenza a Milano. Come altri membri della sua famiglia, volle ricordarsi nel testamento dellOspedale di Circolo, offrendo una consistente somma per lammodernamento ed il miglioramento dei servizi sanitari. Morì nella sua casa di corso XX Settembre nel febbraio 1941.

- Carlo Bonomi (Turbigo, Milano, 1880 – 1961) Biagio Gabardi Olio su tavola, cm. 65 x 50 Nato nel 1881 da una famiglia originaria di Cassano Magnago, Biagio Gabardi, dopo gli studi tecnici, trovò occupazione al cotonificio Luigi Candiani, passando poi al Cotonificio di Spoleto, acquistato nel frattempo da un gruppo di industriali bustesi. Presto però fece ritorno a Busto Arsizio, e, impegnandosi nella vita politico-amministrativa, diventò consigliere comunale ed assessore. Nel 1914 fu nominato procuratore del Cotonificio di Solbiate, già filatura Ponti e cotonificio Furter, ma presto ne diventò direttore generale e, nel 1939, presidente. Consapevole delle esigenze degli industriali tessili, fondò nel 1915 lUfficio Cotoni con sede presso il Ministero dellIndustria, Commercio e Agricoltura a Roma. Trasferitosi a Milano, ricevette nomine di grande importanza e prestigio: fu, infatti, consigliere di amministrazione di numerosi enti fra cui la Fabbrica del Duomo, lUniversità Cattolica e la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde. Cavaliere di Gran Croce della Corona dItalia, ebbe per decreto reale il diritto di fregiare il suo nome del titolo di N.H. Morì a Milano nel 1941.

- Studio Fotografico Paracchi (attivo a Busto Arsizio nel XX secolo) Piero Candiani Fotografia ritoccata su cartone, cm. 70 x 50 Piero Candiani fu una nobilissima figura di cittadino, di industriale, di benefattore, come fu scritto in occasione della scomparsa. Nato l8 settembre 1892 da Enrico (n. 30) e da Luigia Guidi, in una delle più antiche famiglie di industriali tessili bustesi, Piero entrò presto a lavorare nel Cotonificio Candiani, ditta con stabilimenti a Busto Arsizio, Sacconago e Fagnano Olona, specializzati in una vasta produzione che annoverava tessuti per biancheria, tovaglieria e copriletti di cotone. Alla morte del padre, avvenuta nel 1926, Piero Candiani assunse con i fratelli Guido e Paolo la direzione dello stabilimento in continuità di dirittura morale e di intenti nel campo industriale e sociale. La famiglia Candiani fu sempre molto attenta alle esigenze dellOspedale cittadino: oltre ad aver contribuito allerezione della nuova sede, fece anche innalzare il padiglione di Maternità e Pediatria, inaugurato nel 1926, pochi giorni dopo la scomparsa di Enrico che laveva voluto a ricordo di due suoi altri figli morti in tenera età. Guido fu a lungo consigliere e presidente dellAmministrazione Ospedaliera, seguendo lesempio del padre; anche Piero non dimenticò di volgere lo sguardo verso il dolore del prossimo e in più occasioni fu pronto a dare, senza tuttavia farlo con forme di pubblicità. Piero Candiani si spense a Busto Arsizio il 6 settembre 1962.

- Waifron Torresan (Villafranca di Verona, Verona, 1903 – Busto Arsizio, Varese, 1982) Luigi Emilio Pozzi Olio su tela, cm. 50 x 40 Figlio dellindustriale Giuseppe e di Emilia Lualdi del ramo Pastuèl, Luigi Emilio Pozzi (Busto Arsizio 1883-1964) invece che seguire le orme paterne, si diplomò al Conservatorio di Milano in Composizione e Contrappunto, diventando in quegli anni amico di Ruggero Leoncavallo, che lo ebbe in particolare stima. Compositore elegante di musiche da camera e sinfoniche, influenzato oltre che dai romantici, anche dai compositori francesi, pubblicò con successo di critica le sue musiche presso Ricordi. Morendo volle destinare tutte le sue composizioni con i relativi diritti dautore oltre a due preziosi pianoforti da concerto allIstituto dei Ciechi di Milano. Continuando unabitudine avviata dal padre, proprietario dellomonimo cotonificio in via XX Settembre, offrì allospedale bustese una somma ingentissima che permise lerezione di un padiglione, a tuttoggi a lui intitolato, destinato alla cura degli anziani.

- Ambrogio Riganti (Busto Arsizio, Varese, 1903 – Jerago, Varese, 1966) Luigi Lualdi Olio su tela, cm. 70 x 54 Appartenente alla famiglia dei Lualdi Pastuèl, Luigi Ismaele Lualdi nacque il 20 marzo 1879 da Pietro e da Giuseppa Borsetta, nata in una famiglia proprietaria di unantica ditta cotoniera. Insieme con il cugino Felice contribuì alla conduzione della ditta Fratelli Lualdi, una tintoria e apparecchiatura di tessuti costituitasi con questa ragione sociale nel 1906 e sede in via dei Mille. Fu anche consigliere delegato e vicepresidente del Cotonificio Pozzi di corso XX Settembre, essendo nipote del fondatore Giuseppe, che aveva sposato Emilia Lualdi, sorella del padre di Luigi. Morì a Milano il 17 agosto 1955.

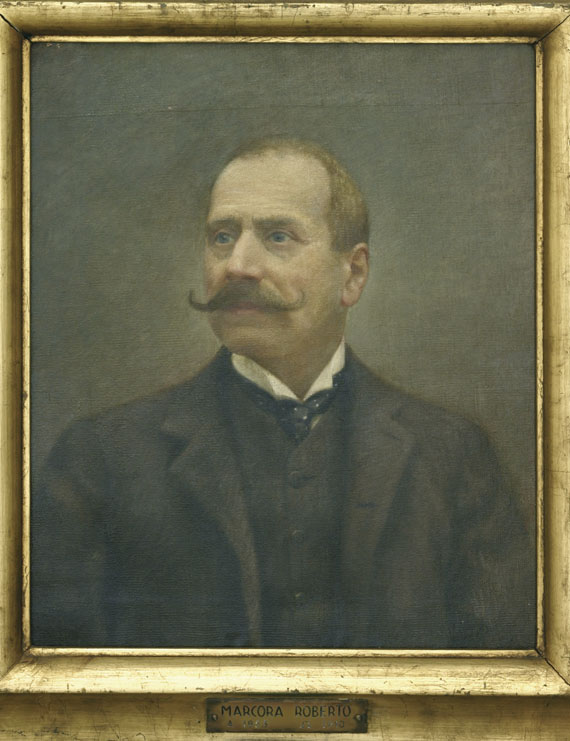

- Waifron Torresan (Villafranca di Verona, Verona, 1903 – Busto Arsizio, Varese, 1982) Giuseppe Marcora Olio su tela, cm. 68 x 48 Giuseppe Angelo Erminio Marcora (Busto Arsizio, 15 marzo 1882 – 4 marzo 1965), più conosciuto con il diminutivo di Pino, era figlio di Roberto (n. 32), il fondatore dellomonima Ferramenta, e di Rachele Paganini. Nel 1909 Giuseppe riscattava con il nome paterno limpresa alla quale altri partecipavano in società e iniziava lo sviluppo maggiore della branca metallurgica con relativa lavorazione di metalli, trafilatura del ferro e dellacciaio, laminazione a freddo, preparazione e lavorazione di tubi di ferro e acciaio. Uomo deciso e intraprendente, fu sempre in prima fila nelle grandi iniziative bustesi: fu tra i primi azionisti dellAeroporto di Busto Arsizio e tra i fondatori dellUBI (Unione Bustese Industriali) oltre che membro del Consiglio Sindacale, dal 1935 al 1959, del Credito Varesino. Né mancò di sostenere iniziative benefiche e società sportive, soprattutto la Pro Patria Calcio dei tempi doro. Scomparve il 4 marzo 1965 nella sua villa di via Volta.

- Ambrogio Riganti (Busto Arsizio, Varese, 1903 – Jerago, Varese, 1966) Giuseppina Bossi Betti Olio su tela, cm. 46 x 54 Nata in una spettabile famiglia bustese il 31 ottobre 1878, Giuseppina Bossi si coniugò con Carlo Betti (n. 69) e con lui visse nella bella villa di via IV Novembre 15, partecipando alla vita sociale e culturale della città, sia pure con discrezione. Sempre con identico spirito, privo di ogni pubblicità, Giuseppina Bossi non mancò di essere presente, insieme con il marito e poi da sola, dopo la sua scomparsa, là dove cera bisogno. Lo provano la disponibilità verso il Santuario del Sacro Cuore, di cui era parrocchiana assidua, le offerte alle chiese dei SS. Pietro e Paolo e di SantEdoardo, allora in costruzione nei nuovi quartieri della città, ed i lasciti in memoria del consorte e sua allOspedale di Circolo. Giuseppina Bossi Betti scomparve nella città natale il 6 novembre 1964.

- Pino Rusconi (attivo nella prima metà del XX secolo) Giovanni Cozzi Olio su tavola ovale, cm. 54 x 44 Giovanni Cozzi nacque il 17 gennaio 1863 da Luigi e Giovanna Aspesi a Busto Arsizio ed in questa città fondò nel 1892 una ditta a suo nome specializzata nella fabbricazione di tralicci, flanelle, brillantine e canapine di cotone e iuta, rasati spinati per materassi, oxfords, coutils, camicie colorate esportati in Oriente e Sud America. Questa importante ditta aveva sede in via Confalonieri 5 e stabilimenti a Dairago, a San Macario presso Samarate e a Casorate. Coniugato con Rosa Lattuada, Giovanni Cozzi ebbe tre figli: Giuseppina, Giovanna e Luigi. Questultimo, che fu anche presidente della Pro Patria negli anni Trenta, continuò lattività intrapresa dal padre fino alla definitiva chiusura della ditta. Giovanni Cozzi scomparve il 30 novembre 1927, riservando nel suo testamento larghe offerte allOspedale di Circolo ed alla chiesa di San Michele di cui era parrocchiano.

- Ambrogio Riganti (Busto Arsizio, Varese, 1903 – Jerago, Varese, 1966) Carlo Betti Olio su tela, cm. 46 x 54 Nato il 13 settembre 1878 in una famiglia non originaria della nostra città, Carlo Betti si accasò con la bustese Giuseppina Bossi (n. 70) da cui non ebbe figli. Da persone benestanti quali erano, essi trascorsero la loro esistenza partecipando, sia pure con una certa riservatezza, alla vita sociale e culturale della città, non mancando di essere presenti, sempre, dove si manifestava il bisogno. Lo provano la loro disponibilità nei confronti delle opere di beneficenza del Santuario del Sacro Cuore, di cui erano parrocchiani, e le loro offerte allerigenda chiesa dei Santi Pietro e Paolo, voluta da don Paolo Cairoli, e, particolarmente generose, allOspedale di Circolo. Carlo Betti si spense il 7 giugno 1942.

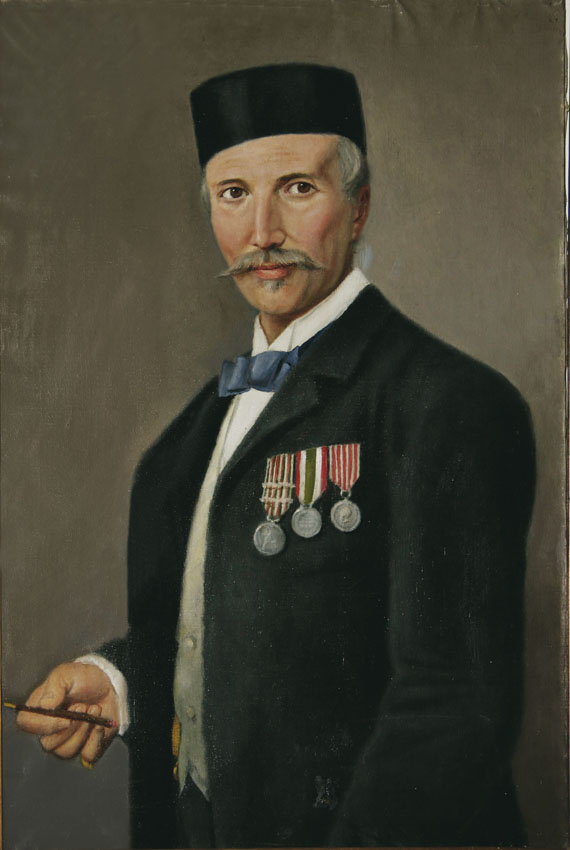

- Luigi Cerudi (attivo a Busto Arsizio agli inizi del XX secolo) Felice Stoppa Olio su tela, cm. 78 x 59 Ad offrire contributi, anche sostanziosi, allerigendo ospedale di corso Italia, non furono soltanto grandi industriali o banche locali. Infatti, a scorrere lelenco pubblicato nel 1912 dalla Congregazione di Carità o le lapidi allingresso monumentale dellOspedale Civico, si leggono nomi di professionisti, commercianti, sacerdoti, vedove e benestanti. Tra queste persone vè anche Felice Stoppa, un distinto signore, elegante nella sua immacolata camicia su cui spicca un estroso papillon, nato il 2 ottobre 1864 da Martino e da Giuseppa Luraschi, originari di Albairate, e morto il 19 luglio 1910 nella nostra città. Poche sono le notizie che si riferiscono a lui: fu sposo di Costanza Somasca; la loro figlia adottiva, Bice Maria, sposò lingegner Eugenio Prandina, figlio del professore Fabrizio, preside del Ginnasio bustese. Il suo benessere gli derivava anche da una fabbrica di scatole di sua proprietà, situata tra corso XX Settembre e via Raffaello Sanzio, e da una casa daffitto in via Milano 1.

- Angelo Galloni (Fara d’Adda, Bergamo, 1902 – 1951) Santino Brusatori Olio su tela, cm. 94 x 72 Vero self made man, nel più puro spirito lombardo, Santino Brusatori, nato a Sant’Antonino Ticino nel 1899, incominciò modestamente con un’attività di straccivendolo. Ma, industriandosi, in un momento favorevole, anche se non erano più i tempi del Dell’Acqua, dei Tosi, dei Venzaghi, creò nel 1926 un’azienda di notevole entità con sede a Busto Arsizio in via Marsala, dove si lavorava il cascame per produrre tralicci a disegni variati e a diversi colori. Alla sua scomparsa, avvenuta nel 1968 a Lurisia (Cuneo), lasciò all’Ospedale bustese una somma consistente e il quadro del Galloni destinato alla Quadreria. Più avanti la moglie, Angioletta Carnaghi (n. 106), stabilì che il patrimonio familiare fosse assegnato ad una fondazione appunto la “Scuola di Medicina Carnaghi-Brusatori” che dal 1977 lo amministra, devolvendolo in borse di studio e iniziative destinate al miglioramento culturale e all’aggiornamento professionale di medici e personale sanitario. A Santino Brusatori è stata intitolata anche la scuola di SantAntonino Ticino dopo che la moglie aveva offerto un generoso contributo per erigerla. Di Santino Brusatori esiste nella Quadreria un altro ritratto ad olio eseguito da Angelo de Bernardi.

- Angelo Galloni (Fara dAdda, Bergamo, 1902 – Saint-Louis, Missouri (USA), 1951) Angioletta Carnaghi Brusatori Olio su tela, cm. 96 x 74 Angela Luigia Carnaghi, da tutti però chiamata Angioletta, nacque a Busto Arsizio il 29 maggio 1907 da Carlo (n. 96) e da Maria Teresa Ferrario (n. 95) e si coniugò con Santino Brusatori (n. 100) che nel 1926 fondò un cascamificio. Angioletta Carnaghi fu sempre al fianco del marito nelle sue molteplici iniziative e quando morì ella riservò un lascito rilevante che permise la nascita della Fondazione Carnaghi-Brusatori che si prefigge il miglioramento culturale e laggiornamento professionale dei medici e del personale ospedaliero. Angioletta Carnaghi Brusatori scomparve a Busto Arsizio il 18 gennaio 1977.

- Luigi Brusatori (SantAntonino Ticino, Varese, 1885 – Lonate Pozzolo, Varese, 1942) Maria Teresa Ferrario Carnaghi Olio su tavola, cm. 92 x 72 Maria Teresa Ferrario era la moglie di Carlo Carnaghi (n. 96) e da lui ebbe nel 1907 una figlia, Angioletta (n. 106), a sua volta sposa di Santino Brusatori (n. 100), fondatore nel 1926 di un cascamificio e parente del pittore Luigi, che dipinse il quadro col ritratto di Maria Teresa Ferrario, poi offerto allOspedale. Per ricordare anche i genitori, Angioletta e il marito decisero che alla loro scomparsa il consistente patrimonio familiare venisse destinato ad una fondazione a nome Carnaghi-Brusatori presso lOspedale di Circolo, fondazione che doveva affiancare lo stesso nel miglioramento culturale e nellaggiornamento professionale dei medici e del personale sanitario. Questa fondazione è tuttora attiva presso lOspedale cittadino.

- E. Simana ? (attivo nel XX secolo) Carlo Carnaghi Olio su tavola, cm. 92 x 72 Carlo Carnaghi, di Francesco, il 16 giugno 1908 costituì una collettiva per la fabbricazione, vendita ed acquisto di tessuti con Vittorio Ferrario di Enrico, stabilendo la sede in via Mazzini 45. Nel 1907 sposò Maria Teresa Ferrario (n. 96), sorella di Vittorio, che gli diede Angela (n. 106), in seguito sposa a Santino Brusatori, titolare di un importante cascamificio. Anche per ricordare i genitori Angela decise di destinare alla sua scomparsa il patrimonio familiare ad una fondazione a nome Carnaghi-Brusatori presso lOspedale di Circolo, fondazione che affiancava – ed affianca tuttora – lo stesso nellapprofondimento culturale e nellaggiornamento professionale dei medici e del personale sanitario. Carlo Carnaghi scomparve a Busto Arsizio nel 1945. Sul retro di questa tavola è possibile vedere un altro ritratto, incompiuto, del Carnaghi.

- Ambrogio Riganti (Busto Arsizio, Varese, 1903 – Jerago, Varese, 1966) Angioletto Garavaglia olio su tela, cm. 70 x 50 Angioletto Leonida Garavaglia, nato il 16 agosto 1913, era figlio di Emilio (n. 67) e di Giovanna De Bernardi (n. 57). Laureatosi in chimica, entrò con il fratello Nino (n. 101) nella ditta di famiglia la Giovanni Garavaglia di Emilio Garavaglia specializzata nella tintoria e nella ritorcitura dei filati e diventata in pochi lustri modello del genere, sia per ogni sorta di istallazione, sia per macchinari rispondenti alle esigenze più minuziose del difficile mercato estero e nazionale. Angioletto Garavaglia non si dedicò comunque solo allazienda familiare, ma fu anche vicino ad alcune istituzioni bustesi, come il Sottocomitato della Croce Rossa per il quale profuse energie ai tempi della presidenza di Antonio Aspesi. Fu inoltre presidente della Pro Patria Calcio nei suoi momenti gloriosi. Colpito da improvviso malore mentre percorreva in automobile la strada Gardesana, fu trasportato allOspedale di Circolo di Busto, dove tuttavia nulla i medici poterono fare così che Angioletto Garavaglia si spense tre giorni dopo laccaduto, nel cordoglio generale, il 5 giugno 1959.

- Waifron Torresan (Villafranca di Verona, Verona, 1903 – Busto Arsizio, Varese, 1982) Nino Garavaglia Olio su tela, cm. 50 x 68 Nato nel 1900, Giovanni Garavaglia, detto Nino, era figlio di quellEmilio (n. 67) che seppe sviluppare in modo perspicace la tintura dei tessuti così da far diventare la sua ditta una delle più importanti nel settore. Nino entrò presto in essa assumendo ruoli direttivi che lo condussero a diventare, alla scomparsa del padre, il presidente della Giovanni Garavaglia S.p.A.. Fu uomo partecipe alle vicende di Busto Arsizio e con la moglie Licia Nicolini, figura eminente del Sottocomitato locale della Croce Rossa, fece parte nel 1944 del Comitato di Assistenza Civile creato da Carlo Azimonti per dare soccorsi e alloggi a chi durante la guerra aveva perso tutto. A lungo consigliere dellUBI (Unione Bustese Industriali), Nino Garavaglia lo fu anche dellIBAS (Istituto Bustese Aiuto agli Studenti) di cui era stato cofondatore nel 1960. Insieme con il fratello Angioletto (n. 107) sostenne la Pro Patria Calcio negli anni dei successi più fulgidi. Scomparve il 28 maggio 1972 nella città natale, lasciando ai due figli maschi Emilio e Gigi limpegno di continuare lattività imprenditoriale della Giovanni Garavaglia.

- Cesare Fratino (Milano, 1886 – 1969) Giovanna De Bernardi Garavaglia Olio su tela, cm. 97 x 74 Nata il 18 aprile 1873 da Pietro, già titolare di unamideria in corso XX Settembre e da Maria Ruggeri, Giovanna De Bernardi si coniugò con Emilio Garavaglia (n. 67) titolare dellomonima tintoria di via Massimo dAzeglio. Donna sensibile ed elegante, oltre ad essere unattenta madre ed una perfetta padrona di casa, non mancò di essere presente negli enti assistenziali della città, privilegiando quelli del Santuario del Sacro Cuore, di cui era assidua frequentatrice. Si spense improvvisamente l11 febbraio 1925 ed il marito ed i figli vollero che rimanesse in città un ricordo di lei, devolvendo a tale scopo ad alcune istituzioni benefiche fra cui lOspedale ampie offerte.

- Mario Acerbi (Milano, 1887 – Pavia, 1982) Emilio Garavaglia Olio su tela, cm. 74 x 56 Nato a Busto Arsizio nel 1878, Emilio Garavaglia era nipote di quellAntonio che fin dai primi anni dellOttocento aveva aperto una ditta che si applicava pionieristicamente alla tintura dei filati. Nel 1863, alla scomparsa di Antonio, le redini dellimpresa vennero prese dal figlio Giovanni e, nel 1899, i tre figli di questo aprirono tre ditte diverse: la Carlo Garavaglia, la Enrico Garavaglia e la Giovanni Garavaglia di Emilio. Questultima, di fatto, continuava la ditta del nonno, che venne perfezionata dal titolare con trasformazioni, ampliamenti e migliorie che la arricchirono e potenziarono di impianti e macchinari modernissimi così da organizzare la lavorazione e i processi di tintoria non secondi agli stabilimenti italiani del genere. Ai reparti di tintoria si susseguirono quelli degli appretti, della mercerizzazione e della stamperia di filati. Attento ai bisogni delle sue maestranze, Emilio Garavaglia, che aveva voluto per la sua ditta una sede moderna di gusto liberty in via dAzeglio, progettata da Silvio Gambini, non mancò di far innalzare case per gli operai nelle immediate vicinanze dello stabilimento. Fin dal 1922 fu socio accomandante della Banca Alto Milanese, fondata in quellanno da Benigno Airoldi, Giuseppe Giorgetti e Alberto Saibene. Emilio Garavaglia morì a Busto Arsizio nel 1945.

- Carlo Grossi (Carpi, Modena, 1857 – Milano, 1931) Luigi Crespi Olio su tela, cm. 80 x 60 Nato nel 1849 da Francesco, del ramo Fidelin, e da Maria Redaelli, Luigi Crespi che abitava, da benestante, in corso XX Settembre 27, dopo aver lasciato lavita casa di famiglia in via Roma, nominando allatto del testamento suo erede universale il fratello Angelo, anchegli generoso con la Congregazione di Carità, lo obbligò ad un legato di lire 10.000 per la costituzione di un letto a suo nome presso lospedale cittadino. La somma, al momento della scomparsa avvenuta il 26 aprile 1915, fu però insufficiente a tale scopo, così che lamministrazione ospedaliera ritenne di poter soddisfare al desiderio del defunto benefattore intitolando al nome del medesimo uno dei letti già esistenti o impiantando un nuovo letto solo quando col cumulo degli interessi del capitale di lire 10.000 si fosse raggiunta una somma che desse un reddito sufficiente per le cure e il mantenimento di un ammalato. Non si sa quale delle due soluzioni venisse accettata dal fratello, suo esecutore testamentario.

- Guglielmo Ferri (Udine, attivo nei primi decenni del XX secolo) Giuseppe Crespi Olio su tela, cm. 80 x 60 Nato a Busto Arsizio il 3 dicembre 1847 da Giovanni, del ramo Legorino, di professione sellaio, e da Giovannina Bottigelli, Giuseppe Crespi si trasferì presto a Milano, prendendo residenza in una signorile casa di via Saffi 7. Nel testamento redatto il giorno di Natale del 1911, dopo aver riservato sostanziosi lasciti ai fratelli Carlo e Benedetto, alla sorella Felicita e alle cognate Emma Brailer, Maria Zanibelli e Maria Gagliardi, non volle dimenticare gli enti dassistenza della città che lo vide nascere, offrendo 20.000 lire al nuovo Ospedale, 5.000 lire rispettivamente al Ricovero di Mendicità ed allAsilo Infantile e 15.000 al Comune perché le destinasse, in parti uguali, alla Scuola Tecnica Pareggiata, alla Scuola Elementare Maschile ed a quella Femminile. La rendita di questa ultima somma avrebbe dovuto servire per premi annuali agli alunni meritevoli, premi intitolati ai genitori e alle tre sorelle Carolina, Felicita e Rosa, le prime due già maestre per oltre quarantanni nelle scuole elementari bustesi. Di professione Ispettore del Demanio e delle Tasse sugli affari del V Circolo di Milano, professione che gli permise di vivere in discreto benessere, fece viaggi pressochè in tutti gli stati dEuropa, portando da essi innumerevoli ricordi che volle destinare, sempre a leggere il testamento, agli amici più cari, fra cui i bustesi Achille Venzaghi (n. 29), Gaspare Gussoni, Tito Crespi, Ercole Pozzi, Vittorio Lissoni e Giovanni Milani (n. 77). Il cavaliere Giuseppe Crespi si spense a Carate Lario, dove aveva una casa di vacanza, il 19 marzo 1918.

- Luigi Locatelli (Bergamo, 1904 – Bologna, 1984) Annunciata Ferrario Olio su tela, cm. 60 x 40 Annunciata era la terza figlia del cavaliere Antonio (1838-1912), industriale e sindaco della Società Italiana di Esportazione di Enrico DellAcqua, e di Giulietta (1836-1919), e sorella oltre che di Maria, Luigi, Carlo, Pietro e Ambrogio, anche di Giuseppe (1868-1906), sposo di Maria Venzaghi, che da lui ebbe un figlio, Antonio, progettista con Ignazio Gardella del padiglione disolamento dellOspedale (1936-1937). Annunciata Ferrario, rimasta nubile, stabilì che alla sua scomparsa, avvenuta il 27 gennaio 1940 (era nata il 9 maggio 1865), andassero allOspedale ben 50.000 lire, non dimenticando nemmeno lOspizio dei malati cronici a cui destinò 10.000 lire oltre a mobili e biancheria.

- Giannino Grossi (Milano, 1889 – 1969) Luigi Ottolini Olio su tela, cm. 80 x 60 Luigi Ottolini, nato il 16 luglio 1850 da Giacomo e da Teresa Reina, faceva parte di una famiglia di industriali che tra i primi impiantarono uno stabilimento per la lavorazione dei tessuti sfruttando lacqua dellOlona. Nel 1882, con i fratelli Eligio e Leopoldo, morto trentaduenne nel 1885, Luigi Ottolini fondò una filatura a Villanuova sul Clisi in provincia di Brescia, allimbocco della Valsabbia, stabilimento che sfruttando le acque del fiume Chiese con un canale artificiale di circa tre chilometri potè potenziare la produzione tessile. La fabbrica, tuttora esistente, prese, in seguito, il nome di Cotonificio Bresciano Ottolini. Luigi morì il 4 settembre 1914 nella città natale e sulla sua tomba, ancora visibile lungo il viale principale del cimitero, uniscrizione lo ricorda come uomo di animo retto e mite, largamente benefico coi poveri e cogli istituti di beneficenza fra cui, appunto, lOspedale. Ad esso lasciò una casa con giardino in corso XX Settembre 6 ed una lauta polizza dassicurazione della Riunione Adriatica di Sicurtà. Luigi Ottolini non dimenticò nemmeno lAsilo di SantAnna, istituzione che annoverava tra i fondatori alcuni suoi parenti, al quale lasciò la Bressanella, un appezzamento di terreno nel Comune di Cassano Magnago.

- Pietro Sezenna (attivo a Milano allinizio del XX secolo) Carlo Dionigi Ferrario Olio su tela, cm. 78 x 60 Nato nel 1846 da Giuseppe e Carolina Cormani, Carlo Dionigi Ferrario si impegnò presto nella filatura meccanica che il padre possedeva, in società con Carlo Ottolini, ad Olgiate Olona controllando la lavorazione dei tessuti che avveniva nello stabilimento di Busto e seguendo con il fratello Luigi anche la filiale di via Meravigli a Milano. Coniugatosi con Carolina Introini, Carlo Ferrario rimase vedovo ancor giovane e ancor giovane, a 32 anni, morì lontano dal borgo natio il 26 novembre 1878. Delle sue sostanze, come si deduce dal testamento conservato in copia nellarchivio dellOspedale, lasciò alla Congregazione di Carità la cascina detta dei Pilastri, denominata anche Bonsignori, con tutti i fondi annessi, cascina che si trovava lungo la strada per Lonate Pozzolo.

- Pietro Sezenna (attivo a Milano allinizio del XX secolo) Agostino Pietro Colombo olio su tela, cm. 78 x 58 Chissà quali prodotti commerciava Agostino Pietro Colombo, nato a Busto Arsizio nel 1847 da Ambrogio e da Angela Ferrario e sposato con Antonia Guzzi (Guzèta). Essendo senza eredi diretti ed essendogli premorta la moglie, il Colombo, alla scomparsa avvenuta il 3 giugno 1898, lasciò alla Congregazione di Carità, in quegli anni bisognosa di tante offerte per lammodernamento dellOspedale, buona parte dei suoi averi fra cui la casa dove abitava in via Novara (ora Lualdi) 8. Il suo loculo, accanto a quello della consorte, è ancora visibile nellarcata B 1, sotto il portico che conduce nel primo ampliamento del cimitero.

- Studio Varischi e Artico (attivo a Milano agli inizi del XX secolo) Carolina Candiani Durini di Monza Carta allalbumina bromuro dargento, cm. 60 x 42 Aloida Carolina Felicia nacque a Rho il 27 ottobre 1846 dal cavaliere Giovanni Candiani, proprietario di uno stabilimento tessile a Marnate, dove si produceva la tela Olona e di un elegante palazzo tardo-neoclassico in via Novara, ora Giuseppe Lualdi, e da Antonia Bossi (n. 11), possidente. Nel 1867 sposò nella chiesa di San Michele Giulio Durini, conte di Monza, avvocato, poeta e promotore della ferrovia della valle Olona. Dopo le nozze, allietate da sei figli, Carolina, forte dellesempio del padre, spinse il coniuge ad aprire una tessitura. Pur risiedendo nellaulica villa della famiglia Durini a Gorla Minore, dove morì nel 1922, Carolina Candiani rimase legata a Busto Arsizio e, sempre tramite il marito, fu parte decisiva negli avvii del Teatro Sociale, inaugurato nel 1891. Nel testamento, conservato nellarchivio dellOspedale, Carolina Candiani destinò 40.000 lire per concorso dellarredamento dei due padiglioni chirurgici, 5.000 lire per listituto dei Cronici ed altre 5.000 per il Fondo Beneficenza riservato ai piccoli sussidi di povertà.

- Studio Consani, Mascheroni & Sezenna (attivo a Milano allinizio del XX secolo) Antonia Bossi Candiani Olio su tela, cm. 78 x 60 Nata a Busto Arsizio il 9 agosto 1816 da Paolo e da Maria Anna Bossi, Antonia si coniugò con Antonio Radice, comproprietario della Turati e Radice, una grande fabbrica di tessuti con sedi al Mulino delle Grazie di Legnano e a Castellanza, ditta alla quale in seguito si aggregò anche, come titolare, Andrea Krumm. Rimasta vedova ancor giovane, Antonia si risposò il 20 luglio 1846 con lindustriale tessile Giovanni Candiani e da lui ebbe nello stesso anno una figlia, Aloida Carolina Felicia (n. 20), coniugatasi poi con Giulio Durini conte di Monza. Donna attenta ai bisogni della popolazione bustese, fece spesso oblazioni al vecchio Ospedale, offrendo anche prodotti agricoli provenienti dai suoi terreni di Borsano; alla scomparsa, avvenuta nel 1905, stabilì per lascito di dare alla Congregazione di Carità, amministratrice del Civico Ospedale, 10.000 lire per il mantenimento di un letto di cui potessero usufruire gli operai degli stabilimenti di proprietà Candiani e Durini che si trovavano a SantAntonio di Olgiate, Gorla Minore e Cairate. Unaltra consistente offerta Antonia Bossi decise di destinarla alla chiesa dei Frati Minori di Terrasanta che stava sorgendo in quegli anni in fondo a via Leonardo da Vinci.

- Studio Consani, Mascheroni & Sezenna (attivo a Milano allinizio del XX secolo) Leopoldo Candiani Olio su tela, cm. 78 x 60 Figlio primogenito di Luigi Candiani (1783-1845), fondatore dellomonimo cotonificio con sede in circonvallazione di San Gregorio a Busto Arsizio e stabilimento di filatura alla Garottola, in val dOlona, e di Carolina Borsa (1781-1863), già vedova del fratello di Luigi, Carlo Leopoldo, nato nel 1816, ereditò dal padre insieme con i fratelli questa fabbrica che portò a livelli avanzati nellambito tecnologico e produttivo, occupandosi soprattutto della filiale di Verona. Attento alle esigenze della sua città, dove morì nel 1898 nella sua casa di via Roma, assistito dalla moglie Felicita Travelli, resse per un certo periodo le sorti dellAmministrazione Comunale di Busto Arsizio con lincarico di Assessore Anziano in seguito alle dimissioni della giunta presieduta da Giuseppe Lualdi. Fu membro della Fabbriceria di San Giovanni, tra i soci fondatori dellAsilo SantAnna e del Teatro Sociale e munifico oblatore degli istituti di assistenza cittadini. Nella cappella al cimitero (portico A) lo ricorda un rilievo di Alfredo Sassi dove è rappresentato un genio funebre accanto ad unerma con la sua effigie.

- Studio Consani, Mascheroni & Sezenna (attivo a Milano agli inizi del XX secolo) Giuseppe Introini Olio su tela, cm. 78 x 60 Nato a Busto Arsizio nel 1852, Giuseppe Introini si laureò in Ingegneria al Politecnico di Milano, senza tuttavia esercitare la professione anche perché impegnato nelle attività manifatturiere impiantate a Busto ed in Val dOlona dalla famiglia. Allinizio del XX secolo fu invece molto attivo nellambito amministrativo della città, diventando fra laltro presidente della Commissione Edilizia, della Società Anonima del Gaz e della Società per la Condotta dellAcqua Potabile. Fu anche commissario per le Case Popolari ed Economiche e per il progetto delle nuove scuole Tommaseo. Sedette inoltre nel consiglio di amministrazione della Banca di Busto Arsizio di cui il padre era stato socio fondatore. Non mancò di occuparsi anche di beneficenza e venne eletto presidente del Ricovero di mendicità La Provvidenza e dellAsilo Infantile SantAnna. E annoverato tra i primi dieci sottoscrittori della cifra di lire 10.000 per lerigendo ospedale e con la sorella Vittoria, coniugata De Meo, fece spesso consistenti oblazioni alla Congregazione di Carità. Fu parte attiva dellamministrazione del Teatro Sociale, diventandone nel 1890 il primo presidente. Giuseppe Introini morì nella città natale nel 1911.

- Pietro Sezenna (attivo a Milano agli inizi del XX secolo) Francesco De Meo Olio su tela, cm. 78 x 60 Nato nel 1864, Francesco De Meo trovò a Busto Arsizio la compagna della sua vita: Vittoria Introini, donna partecipe ai problemi dellassistenza in città tanto da diventare prima presidentessa dellOrfanotrofio Maschile e ispettrice delle scuole elementari. Nel 1906 il De Meo, che aveva assunto qualche funzione nellambito delle attività della famiglia Introini, stilò un testamento che nominava la moglie erede universale, imponendole però lonere di impiegare annualmente il superfluo delle rendite in due distinti depositi, luno dei quali a favore dellerigendo Ospedale di Busto Arsizio. Secondo le volontà, parte di questo lascito doveva servire allacquisto di apparecchi medico-chirurgici e per listituzione di una borsa di studio. Il cospicuo lascito, anche per volere della moglie, fu costituito in Ente Morale, amministrato dalla Congregazione di Carità, col titolo di Amministrazione Fondo De Meo. Recentemente lAmministrazione dellOspedale, rispettando una clausola del testamento che prevedeva la cura della tomba nel cimitero, ha rinnovato la concessione della stessa garantendole una continuità nel nome della coppia De Meo-Introini, che era stata così sollecita ai bisogni della città.

- Angelo Cantù (Milano, 1881 – [?]) Ida Tosi Borri Olio su tela, cm. 90 x 70 Nata nel 1884 da un ramo sanmichelino dei Tosi, Ida sposò Luigi Borri fu Giambattista, andando ad abitare nella villa di via XX Settembre angolo via Marconi, residenza della famiglia del marito diventato nel frattempo consigliere delegato della Manifattura Tosi. Come tutte le mogli degli indaffarati manager di allora, Ida Tosi si dedicò alla famiglia, crescendo quattro figli (un maschio e tre femmine) ed anche allattività assistenziale, soprattutto nellambito del Santuario del Sacro Cuore. Morì ancora giovane nel 1942 in un ospedale di Milano dove era stata ricoverata per un attacco cardiaco. In sua memoria la famiglia offrì una lauta elargizione allOspedale di Circolo che più tardi, sempre per le munifiche attenzioni della famiglia, intitolò a Luigi Borri il reparto di Radiologia.

- Eugenio Bonzanini (Pescantina, Verona, 1871 – Milano, 1932) Ida Bossi DellAcqua Olio su tela, cm. 62 x 48 Figlia di Remigio, proprietario di una tessitura meccanica di cotone in piazza della Fiera (ora Manzoni) e di Teresa Custodi, discendente da unantica e distinta famiglia, Ida Bossi nacque a Busto Arsizio il 13 ottobre 1858. A 17 anni, il 4 settembre 1875, sposò, avendo come testimoni Achille Venzaghi (n. 29) e Luigi Tosi, Enrico DellAcqua (n. 28), allora proprietario, con il fratello, della ditta Anna Provasoli e Figlio e di una tessitura meccanica a Castrezzato presso Brescia, in seguito ceduta al suocero. Trasferitasi con lui a Milano, in una bella casa, a poca distanza dalla sede della Società di Esportazione Enrico DellAcqua, Ida seguì in modo riservato la straordinaria parabola commerciale del marito, accudendo da sola, dati i viaggi lunghi e frequenti di Enrico in Europa e in America Latina, alla famiglia presto allietata dalla nascita di un figlio maschio, Francesco, morto ancor bambino, e di tre femmine: Maria, Lucia, sposata poi al conte veronese Gerolamo Corradi, e Anna, destinata ad accasarsi con lindustriale Senatore Borletti. Rimasta vedova ancor giovane, Ida Bossi DellAcqua, senza dimenticare la città natale, come provano le assidue e sostanziose offerte agli enti di assistenza, continuò a stare a Milano, nel palazzo di via San Vincenzino in Foro Bonaparte, dove si spense nel 1925.

- Alessandro Pandolfi (Castellamare Adriatico, Pescara, 1887 – Pavia, 1853) Maria Speroni Formenti Olio su tela, cm. 80 x 70 L’avvenire di Maria Speroni si presentava lieto e sereno: nata nel 1886, ancor giovane aveva sposato, nel 1908, Pietro Formenti che era entrato con mansioni operative nel Cotonificio Bustese a fianco di Carlo Schapira e le era nato un figlio, Antonio, destinato a fondare un noto maglificio a Busto Arsizio. Pensavano i coniugi Formenti forse di rendere ancora più numerosa la famiglia, ma una malattia colpì Maria, ancora nel fiore della giovinezza, portandola alla morte il 2 settembre 1911. Più tardi il marito ed il figlio ne fecero fare un ritratto post mortem dal noto pittore Alessandro Pandolfi, che risiedeva a Gallarate, ritratto che, con generosa oblazione, venne offerto all’Ospedale per sua memoria.

- Mario Acerbi (Milano, 1867 – Pavia, 1982) Enrico Castellanza Olio su tela, cm. 90 x 64 Nato nel 1869 da Giovanni e da Erminia Lualdi, Enrico Castellanza negli anni delle fortune tessili che avevano toccato la città di Busto Arsizio, seppe mettere a profitto la sua esperienza nel campo e con il socio e cognato Pietro Borri fondò nel 1911 una ditta di lavorazione dei tessuti di cotone specialmente in fantasia con seta artificiale, ditta che aveva sede in via Massimo dAzeglio. Uomo sempre disponibile verso le istituzioni assistenziali della città, non trascurò di fare ampie offerte, con la moglie Letteria Borri, al Santuario del Sacro Cuore, da lui abitualmente frequentato, allerigenda Chiesa dei SS. Pietro e Paolo e allOspedale. Enrico Castellanza scomparve il 25 novembre 1924, improvvisamente, nella sua casa di via Canova, lasciando ai figli Ettore e Carletto il compito di continuare lattività imprenditoriale intrapresa.

- Mario Ornati (Vigevano, Pavia, 1887 – Milano, 1955) Giovanna Bernocchi Venzaghi Olio su tela, cm. 64 x 54 Nata a Legnano il 22 settembre 1872 da Rodolfo, che aveva aperto una lavorazione di candeggio in uno stabilimento lungo lOlona, Giovanna Bernocchi, chiamata familiarmente Giannina, sposò Pietro Venzaghi (n. 74), anchegli industriale tessile, e gli diede sei figli fra cui Aldo (n. 98), caduto per la patria nel 1918. Donna vitale ed energica, dedita alla famiglia e alle opere assistenziali ebbe un ruolo di primo piano nel Sottocomitato bustese della Croce Rossa durante e dopo la prima guerra mondiale – amò la musica, partecipando con autentica passione alle serate operistiche e concertistiche del Teatro Sociale. Con la somma ottenuta dalla liquidazione del fratello Antonio (1859-1930), senatore del Regno e continuatore a Legnano del cotonificio di famiglia, Giannina Venzaghi acquistò una vastissima azienda agricola nel Milanese, azienda che seppe gestire in maniera adeguata fino alla scomparsa, avvenuta nella casa di via Mazzini l8 luglio 1945.

- Mario Ornati (Vigevano, Pavia, 1887 – Milano, 1955) Pietro Venzaghi Olio su tela, cm. 62 x 52 Pietro Venzaghi, nato a Busto Arsizio il 24 novembre 1860, iniziò giovanissimo con i fratelli Achille (n. 29) e Luigi la fabbricazione di scialli e stoffe di cotone in uno stabilimento di corso XX Settembre preso in affitto dal cotonificio Carlo Candiani, dando avvio nel 1881 alla ditta Fratelli Venzaghi di Giuseppe. Dato il successo della merce prodotta, lo stabilimento fu trasferito in una nuova sede, che mano a mano venne ingrandendosi, in via di Circonvallazione (attuale via Mazzini). Anche la ditta mutò intitolazione e si convertì nel 1906 in Società Anonima Venzaghi, di cui Pietro divenne consigliere. Erano gli anni della Società di Esportazione di Enrico DellAcqua (n. 28) al quale i fratelli Venzaghi diedero un notevole appoggio sia morale sia finanziario. Persona poco propensa allostentazione, Pietro Venzaghi fu però sempre presente al momento del bisogno, come provano le ricche, costanti donazioni, anche di apparecchi scientifici, allOspedale cittadino. Il cavalier Pietro Venzaghi scomparve a Busto Arsizio il 10 febbraio 1935, lasciando la moglie Giannina Bernocchi (n. 55) e quattro figli Camillo, Mario, Oreste e Silvio che continuarono la direzione del grandioso cotonificio nel solco paterno.

- Carlo Grossi (Carpi, Modena, 1857 – Milano, 1931) Carlo Venzaghi Olio su tela, cm. 82 x 65 Figlio del Cavaliere del Lavoro Achille Venzaghi (n. 29) e di Emilia Ferrari, Carlo nacque nel 1880 a Busto Arsizio. Dopo gli studi, entrò nella ditta fondata dal padre, rimanendo al suo fianco in ruoli tecnico-direttivi. Nel secondo decennio del 1900 si impegnò particolarmente nell’amministrazione del Teatro Sociale, diventando prima sindaco, poi consigliere ed infine (1914) presidente del consiglio, portando in periodi assai difficili all’amministrazione e alla gestione del Teatro Sociale largo contributo di operosità, di vera lungimiranza e di generosità personale, come di lui ebbe a dire l’avvocato Carlo Castiglioni, suo successore nella carica di presidente. Morì il 23 ottobre 1918 a Milano in seguito a malattia contratta mentre, richiamato, prestava servizio militare come tenente del 12° Cavalleggeri Saluzzo. In sua memoria il padre, oltre ad un cospicuo lascito all’ospedale cittadino, istituì un Fondo Pensioni per i dipendenti del cotonificio divenuti inabili al lavoro ed una cassa di maternità per le proprie operaie gestanti.

- Luigi Locatelli (Bergamo, 1904 – Bologna, 1984) Achille Venzaghi Olio su tela, cm. 130 x 90 Nato nel 1851 da Giuseppe, orefice e dettagliante in tessuti, e da Carolina Bossi, Achille Venza-ghi aprì nel 1871 una fabbrica dove si producevano scialli di cotone, in seguito diventata la socie-tà Bossi, Restelli & C., dal nome di due zii. Nel 1881 fondò con i fratelli Luigi e Pietro la ditta Fratelli Venzaghi di Giuseppe, con sede in uno stabile di corso XX Settembre affittato dal cotoni-ficio Carlo Candiani. In seguito la ditta si trasferì in via di Circonvallazione (ora via Mazzini) dando luogo ad un imponente complesso con reparti di filatura, tessitura meccanica di stoffe di cotone tinte e colorate per abiti da uomo, jacquard, tele cotone per pantaloni, ritorcitura e apparec-chiatura. I prodotti che uscivano dal cotonificio venivano spediti in America dove Achille Ven-zaghi, fin dal 1887, compì una serie di viaggi, compagno di Enrico Dell’Acqua (n. 28) al quale fornì un sostanzioso apporto finanziario. In seguito si recò in Egitto e in Turchia per aprire sboc-chi alla produzione della sua ditta che nel 1906 diventò Società Anonima con il nome di Cotonifi-cio Venzaghi. Nel 1912 Achille Venzaghi fu nominato Cavaliere del Lavoro. Egli non si dedicò solo allo stabilimento, ma fu anche attento alla città natale e non vi è istituzione che non lo abbia visto in qualche modo partecipe, a partire soprattutto da quelle assistenziali, principalmente dalla Congregazione di Carità alla quale destinò generosi lasciti. Fece parte del Comitato per le Case Popolari ed Economiche e lui stesso fece costruire diversi lotti di case operaie per le proprie maestranze. Istituì anche un fondo pensioni per i dipendenti del cotonificio diventati inabili in se-guito alla guerra 1915/1918 ed una cassa di maternità per le operaie gestanti. Fu anche Consigliere comunale (dal 1899) e assessore (dal 1902), e consigliere dell’Unione Cotonieri e della Banca di Busto Arsizio. Morì a Milano l’11

- Carlo Bonomi (attr.) (Turbigo, Milano, 1880 – 1961) Pietro Gabardi Olio su tavola, cm. 98 x 76 Nato a Busto Arsizio nel 1866, Pietro Gabardi scelse di diventare sacerdote e già nel 1890 partiva per la missione di Hong-Kong. Vi rimase per ben 26 anni, diventando una figura familiare, amata ed insostituibile per la comunità cattolica di quel lontano paese. Ritornato in Italia ormai fiaccato nella salute, si spense il 3 dicembre 1919 nella casa di salute di Solbiate Comasco dove si era ritirato. Le sue spoglie vennero tumulate nel sepolcreto dei Padri Missionari del P.I.M.E., presso la Villa Grugana nel comune di Calco, dopo i funerali avvenuti solennemente in San Giovanni a Busto Arsizio. Il fratello Edoardo (n. 53), per tramandare ai posteri la sua memoria, fece alla Congregazione di Carità un sostanzioso donativo che accompagnò il ritratto del padre missionario.

- Carlo Bonomi (Turbigo, Milano, 1880 – 1961) Edvige Gabardi Lualdi Olio su tavola, cm. 70 x 50 Figlia di Edoardo (n. 53) e di Annetta Anzini (n. 44), Edvige Angela Giuseppina nacque il 14 aprile 1902. Dopo gli studi compiuti nella città natale, sposò lingegner Angelo Battista Lualdi e con lui formò una delle coppie più ammirate ed eleganti in città. Morì in un incidente automobilistico il 14 agosto 1936 a Baden bei Wien mentre con il marito faceva ritorno da Berlino, dove si era recata per assistere alle Olimpiadi, lasciando un figlio in tenera età: Edoardo Lualdi Gabardi, in seguito diventato corridore automobilista.

- Carlo Bonomi (Turbigo, Milano, 1880 – 1961) Este Gabardi Olio su tela, cm. 48 x 35 Unico ritratto di bambino presente nella quadreria dell’Ospedale di Busto Arsizio, l’effige di Este Bernardo Gabardi nato il 27 novembre 1903 da Edoardo (n. 53) e da Annetta Anzini (n. 44) e scomparso il 1° giugno 1912, ci porta ai tempi in cui la mortalità infantile, nonostante i progressi della medicina, era ancora alta e frequente. Proprio per incentivare studi e ricerche che la arginassero, i genitori del piccolo Este offrirono all’ospedale una generosa oblazione in suo ricordo.

- Enrico Arcioni (Spoleto, Perugia, 1875 – Roma, 1954) Rodolfo Crespi Acquaforte su cartoncino, cm. 48 x 34 Nato nel 1874, Rodolfo Crespi si impiegò presso Enrico Dell’Acqua (n. 28) e, non ancora ventenne, accettò di seguirlo nell’America del Sud, aprendo in seguito a San Paulo del Brasile una filatura che diede lavoro a circa 1.000 operai. Partecipe della vita della città brasiliana ed attento ai problemi degli emigranti italiani, fondò nel 1911 l’Istituto Italo-brasiliano ed in seguito l’Istituto di Alta Cultura Italo-brasiliano. Nel 1907 venne nominato Cavaliere del Lavoro e nel 1927 conte da Vittorio Emanuele III. In seguito alla tragica scomparsa nel 1929 del figlio Dino, il Crespi in quei giorni in Italia con la moglie Marina, affidò titoli del Littorio per il valore di un milione di lire al Presidente della Congregazione di Carità perché istituisse un premio da assegnare al miglior lavoro scientifico pubblicato dai medici di Busto, intitolandolo al nome del Conte Dino Crespi, al quale venne anche dedicata la biblioteca dell’Ospedale. Rodolfo Crespi morì nel 1939 a San Paolo ed a lungo la famiglia, in memoria sua e del figlio Dino, continuò a fare all’Ospedale bustese generose oblazioni. Nellarchivio dellOspedale è conservata una lettera datata 25 maggio 1932 in cui lo scultore Enrico Saroldi sollecita il professor Solaro perché con la Commissione ospedaliera decida lo sblocco di una lapide riguardante il conte Crespi, lapide che giaceva nel suo studio perché non ancora pagata. Di essa non si conosce la sorte.

- Tarcisio Pogliani (attivo a Milano all’inizio del XX secolo) Giuseppe Lualdi Marmo, cm. 70 x 44 x 43 Giuseppe Lualdi, nato a Busto Arsizio il 16 maggio 1814, fu dapprima impiegato nella ditta Turati, grazie al matrimonio con la cugina Teresa (n. 9), figlia di Gerolamo e Petronilla Turati, e sorella di Francesco, proprietario della suddetta ditta; dal 1852 con un altro cognato, Ercole Lualdi, acquistò la filatura di SantEufemia presso Brescia. Tuttavia Giuseppe Lualdi è noto soprattutto in ambito amministrativo, avendo fatto sì che Busto Arsizio fosse veramente una città, e non solo perché lo era diventata giuridicamente nel 1864. Durante il suo decennio da sindaco (1874-1884) furono realizzate opere molto importanti fra cui l’allargamento e la pavimentazione di strade principali come la circonvallazione di San Gregorio, ora Mazzini, e strada Milano, ora XX Settembre, la canalizzazione delle acque e l’illuminazione a gas, incentivando il concorso economico per la tramvia Milano-Gallarate (1877). Giuseppe Lualdi istituì inoltre il corpo dei pompieri, regolamentò i servizi cimiteriali e non mancò di prestare attenzione alle finanze del Comune con l’eliminazione del debito pubblico e l’allestimento dell’ufficio delle imposte dirette. Fu anche attento all’istruzione ed alla cultura: convertì le scuole serali in domenicali per averne una maggior frequenza, diede contributi alla Filarmonica Bustese e volle che sul Palazzo Comunale fosse collocata una lapide in memoria del passaggio in città di Giuseppe Garibaldi il 16 giugno 1864. Morì nella sua casa in via Novara (ora Lualdi) il 15 settembre 1903, destinando alla Congregazione di Carità il podere Lualdi alla Cascina del Lupo e 65 pertiche di terreno comprensive di casa colonica. Un obbligo stabilito dal Lualdi per la Congregazione di Carità fu quello di far erigere un monumento funebre sulla sua tomba al cimitero, tomba che, al pari di altre di cittadini illustri e benemeriti, molto improvvidamente venne distrutt

- Antonio Introini detto il Piturèl (attr.) (Busto Arsizio, Varese, 1808 – 1893) Teresa Lualdi Olio su tela, cm. 143 x 118 Nata nel 1815 da Gerolamo e da Petronilla Turati, Teresa Lualdi divenne la sposa del cugino Giuseppe Lualdi (n. 8), figura di primo piano nelle vicende della città di Busto Arsizio, di cui fu sindaco, promovendone lo sviluppo ed il rinnovamento. Teresa Lualdi con il consorte diede un contributo importante negli anni Quaranta del 1800 allo sviluppo della sede di Busto dellimpresa Turati. Ma fu anche donna attenta ai problemi umanitari: fu infatti presente nella Commissione per i soccorsi ai soldati feriti nella battaglia di Magenta (1859) e tra i soci fondatori dellAsilo di SantAnna, aperto il 10 aprile 1860, avendolo beneficiato con la lauta somma di lire 550 e diventandone propagandatrice con Elisabetta Pigna Turati ed Eligia Candiani. Anche la Congregazione di Carità ricevette numerose offerte da donna Teresa, soprattutto al momento della scomparsa, avvenuta nel 1883 nella sua casa in via Novara, addossata al palazzo Candiani, poi Durini. Il ritratto posseduto dallOspedale ben evidenzia nellabbigliamento, nel bracciale con il ritratto del marito come fermaglio, nello spartito di un galop i gusti della signora, gusti che dovevano essere simili a quelli di tutta lalta società bustese di allora.

- Franco Atschko (Asco) (Trieste, 1903 – Milano, 1970) Giuseppe Solaro Marmo, cm. 63 x 59 x 41 Nato a Saluzzo nel 1882, Giuseppe Solaro si laureò nel 1906 a Torino, diventando assistente del professor Baldo Rossi allOspedale Maggiore di Milano. Si perfezionò in ostetricia e ginecologia e in chirurgia del sistema nervoso e presto fu libero docente di Patologia Speciale Chirurgica presso lUniversità di Torino. Durante la prima guerra mondiale prestò servizio al fronte e fu decorato con una Croce al Merito e con due medaglie dargento per quanto fece come chirurgo, soprattutto negli ospedali mobili. In seguito a concorso, fu nominato nel 1921 chirurgo primario e direttore dellOspedale di Busto Arsizio, promuovendone lampliamento e facendo dello stesso, in pochi anni, un punto di riferimento soprattutto per quanto riguardava lalta chirurgia. Inoltre istituì laboratori di analisi, di ricerca scientifica e di radiologia e per laggiornamento dei medici volle che lOspedale fosse dotato di una biblioteca specializzata. Nel 1924 lintervento da lui effettuato su unernia del disco intervertebrale fu il primo nel mondo. Autore di svariate pubblicazioni scientifiche fra cui due Rendiconti clinici che documentavano lattività davanguardia del corpo sanitario bustese, e collaboratore dellEnciclopedia Italiana, Giuseppe Solaro rimase direttore dellOspedale di Circolo fino al 1952, fondando, nel 1948, il Centro Scientifico per la Ricerca sul cancro, uno tra i primi in Italia. Morì a Genova il 7 luglio 1966 a poche ore dal decesso della moglie Giovanna. Lamministrazione dellOspedale, allora presieduta da Giovanni Rossini, volle iscrivere il suo nome a caratteri doro sulla lapide dei benefattori e decise di far intitolare a lui una sezione del padiglione chirurgico allora in costruzione. Questultima delibera non è però ancora stata attuata.

- Alessandro Pandolfi (Castellamare Adriatico, Pescara, 1887 – Pavia, 1953) Valentino Cafulli Olio su tela, cm. 105 x 80 In alto scritta: Can.us Valentinus Cafulli/ab anno MCMX usque ad MCMXXVIII/in Civico Busti Arsitii Nosocomio/Eximius ac pius/Animarum moderator Valentino Cafulli nacque a Rho nel 1873. Consacrato sacerdote, fu coadiutore a Busto Garolfo e, dal 1900, a San Michele di Busto Arsizio. Nel 1910, succedendo a don Michele Provasoli, venne nominato cappellano-assistente allospedale bustese, diventando, come si lesse in occasione della sua scomparsa, di tutti lamico, il fratello ed il padre. Nel 1913, mentre si avviava la costruzione della chiesa di San Giuseppe, fece costruire a sue spese la casa dove sarebbe andato ad abitare, lasciandola subito in proprietà allOspedale per uso dei suoi successori. Figura bonaria, generosa e sempre disponibile, lasciò anche allerigenda chiesa dei SS. Apostoli i candelieri donatigli dal Capitolo di San Giovanni per la sua Messa dargento. Si spense il 13 marzo 1928 assistito dal professor Solaro cui era legato da schietta amicizia.